The assisment of Maya vernacular heritage from universe concept to poverty concept

Aurelio Sánchez Suárez

Investigador por la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de

Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Email: asanchez@uady.mx, aurelio_saurez@yahoo.com.mx

Fecha de recepción: 17/02/2014

Fecha de aceptación: 13/03/2014

CC BY-NC-ND

Resumen

La técnica tradicional constructiva de la vivienda maya lleva intrínseca la representación de la cosmovisión maya. En ella se expresan, a través del nombre de cada elemento constructivo, significados de la creación del universo y del hombre; también es referido al cuerpo y a la concepción de un ser vivo. Por muchos siglos fue la tradición oral y la práctica constructiva la que mantuvo este conocimiento y saber, hasta su proceso de deterioro con el colonialismo; la llegada de los españoles fue un parte aguas en su declive hacia la subvaloración y desprecio. Las designaciones internacionales como arquitectura vernácula de poco han servido ante los programas gubernamentales, que la siguen catalogando como un espacio habitable no compatible con sus criterios de “calidad de vida”, ni con los esquemas de financiamiento vinculados a materiales industrializados. Las recientes propuestas de apoyo a la vivienda maya no contemplan su ser como arquitectura bioclimática y su espacialidad con una forma de vivir, propiciándole nuevas construcciones ajenas a su dinámica y subvalorando su micro hábitat del solar maya. Urge una revaloración basada en su concepción primigenia, en su característica arquitectónica sustentable, en su espacio vital acorde a la dinámica social de sus habitantes y a su reconocimiento como patrimonio cultural.

Palabras Claves: Casa maya, arquitectura vernácula, patrimonio cultural.

Abstract

The traditional technique maya housing construction is the representation of the Mayan worldview, it is expressed through the name of each construction element meanings of the creation of the universe and man, is also referred to the body and the concept of a living. For many centuries it was the oral tradition and construction practices that kept this knowledge and knowing, until the process of deterioration with colonialism, the arrival of the Spanish was a watershed in its decline to the undervaluation and contempt. The international designations like vernacular architecture of little have served before the governmental programs that continue it cataloguing like noncompatible an inhabitable space with their criteria of “quality of life”, nor with the schemes of tie financing to industrialized materials. Recent proposals for housing support maya not provide its being as its spatial bioclimatic architecture and a way of life, encouraging new construction beyond its dynamic and undervalued the maya solar microhabitat. Urges a reassessment based on its original conception, in its sustainable architectural feature in your living space according to the social dynamics of its inhabitants and its recognition as a cultural heritage.

Keywords: Maya house, vernacular architecture, cultural heritage.

Introducción

El diseño de la casa habitación en la cultura maya antecede por mucho a la obra pública, siendo aquella la primera concepción arquitectónica que representa parte de su cosmovisión. Una de las evidencias más antiguas de las que se tiene conocimiento sobre la casa maya nos remonta al siglo IX a.C., en el sitio de Cuello, al norte de Belice, explorado por Rutgers University y Boston University (Gerhardt, J. Cartwrigth y Normand Hammond, 1991:p.99). La arquitectura residencial encontrada en el sitio es de una vivienda de planta absidal de ocho por cuatro metros, estructurada con cuatro horcones y muros de bajareque amarrados con bejuco. Este dato arqueológico nos dice que para esta época ya se contaba con un hecho arquitectónico de la vivienda maya tal y como la conocemos en la actualidad. Si realizamos la comparación con la arquitectura vernácula de la región peninsular, encontraremos muestras de viviendas que parten de un cuadrado formado por los horcones, con dimensiones de cuatro metros por lado; el trazo de las ábsides genera dos metros de longitud por cada lado del cuadrado, dando un total de ocho metros de largo por los cuatro de ancho (Sánchez, 2006:p.85); mismo esquema encontrado en Cuello. El tiempo que le antecede a la casa maya sirvió para realizar un diseño de vivienda tan eficaz en su función, forma, técnica constructiva, recursos bioclimáticos e integración a su medio natural, que servirían y tendría vigencia por siglos, con una capacidad de adaptación tal que la mantendría no sólo como la arquitectura residencial más conocida de los mayas, sino como la principal opción de vivienda durante los siglos en que ha estado vigente.

El presente discurso sobre la vivienda maya contiene dos etapas históricas: la mesoamericana (concepción del universo) y el colonialismo (construcción del concepto de pobreza). La primera fue un periodo en donde la vivienda maya inspiró a los arquitectos de las obras monumentales, tan conocidas, y por lo que se le distingue a la cultura maya. Su forma se reinterpretó como parte de la identidad constructiva, y su figura fue reproducida en la ornamentación con grafías y pintura mural en las fachadas de templos y palacios, así como en el interior de los mismos.

El segundo periodo muestra la clara tendencia a su deterioro conceptual y valorativo. La llegada de los españoles y la consecuente imposición de conceptos ajenos a la cultura maya, colocó a la vivienda como un elemento sin valor arquitectónico, con un desprecio a su concepción cosmogónica, a su tradición constructiva, a sus materiales y a todo aquello que se ligara con su ser maya.

Por siglos sufrió de la exclusión; pero mantuvo para los mayas un espacio reconocible. La bondad de su sistema constructivo le procuró su permanencia al no depender de los esquemas comerciales impuestos, obteniendo todo el material constructivo de su entorno natural y manteniendo la dinámica cultural del trabajo comunitario en la construcción de las viviendas.

Esta subvaloración que por siglos marcó a la vivienda maya, la catalogó como choza, lejano a un concepto de espacio habitable. Su valoración, aunque lenta, empieza cuando llama la atención de pintores, etnólogos y antropólogos, que la retrataron con un ambiente nostálgico de la provincia, y no como una arquitectura que encierra el conocimiento y saber de un pueblo. La investigación arquitectónica llega al recabarse datos sobre los sistemas constructivos y materiales; pero continúa siendo subvalorada con una denominación de vivienda popular o campesina; manteniendo aún la exclusión dentro del ámbito arquitectónico. No fue sino hasta la década de 1970 que las aportaciones del magisterio de la conservación del patrimonio edificado, la posicionó dentro de la categoría arquitectónica, dándole el rango de arquitectura vernácula.

A pesar de lo anterior, son más los contras que los pros, y la vivienda maya sigue con el estigma de vivienda de pobres, que sus mismo habitantes han asumido, alentado también por las políticas públicas que la clasifica como indicador de pobreza, contribuyendo a su destrucción.

La cosmovisión maya, la casa y la conceptualización

Hablar de arquitectura maya nos remite comúnmente a las edificaciones monumentales localizadas en los centros cívicos y religiosos de sus ciudades; ésta es sólo una parte de las manifestaciones que conforman la edificación maya. Antes de la obra pública y aún de la vida propiamente pública, se desarrolló el espacio doméstico, la vivienda, refugio que por siglos se perfeccionó creando un hecho arquitectónico que tuvo vigencia a través de las épocas postreras. Al decir que la vivienda fue génesis de la arquitectura pública y monumental, hablamos de su papel en el diseño arquitectónico como elemento conceptual, abstrayéndose de la casa maya la noción estética, la estructura y la forma, el diseño que hoy día se difunde de la arquitectura maya. La vivienda fue el espacio estético vital habitado que se impregnó en la memoria del pueblo, y dio pie a la imaginación y conceptualización de la obra arquitectónica de mayor tamaño.

El arte nace y se recrea de los elementos que las personas consideran importantes, valiosas, bellas, trascendentes para ser divulgadas, y, de este modo, la arquitectura es una representación de los principios estéticos de cada cultura. Los mayas no fueron la excepción. El diseño de su arquitectura pública estaba impregnado en su cultura, su cotidianeidad, en su concepción más íntima y profunda del espacio y la naturaleza, en su primera expresión arquitectónica: la casa. Desde la casa maya se conceptualizó la forma de la cubierta para coronar templos y palacios, las dimensiones estéticas de la relación de muro y cubierta en su fachada sirvieron para escalar las habitaciones de la arquitectura pública.

Así, la forma primordial de la cubierta de la casa maya se multiplicó en la obra arquitectónica con el diseño de la bóveda en saledizo, sirviendo no sólo para la vista exterior de los templos, sino también para todo espacio creado en su interior. Habitaciones y circulaciones techadas se cubrieron siguiendo el modelo usado y probado por siglos para techar su casa.

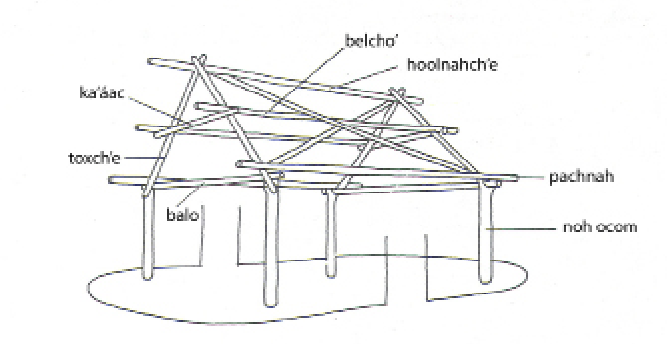

El sistema en voladizo, podríamos decir, fue la solución exacta para cubrir las crujías de las estructuras de los edificios públicos, y reafirmar la concepción de la cubierta de la casa maya en las bóvedas de su arquitectura cívica-religiosa. El afán por recrear el espacio habitacional, los llevó a agregar elementos estructurales propios de la cubierta de madera: el balo y ka ác (Sánchez, 2006:pp.85-86). Estos rollizos horizontales rigidizan la estructura en la parte donde nacen las ábsides. Pero que en la bóveda en saledizo no tienen esta función estructural, sólo la recreación de un espacio identificable (Ver Figura 1 y 3).

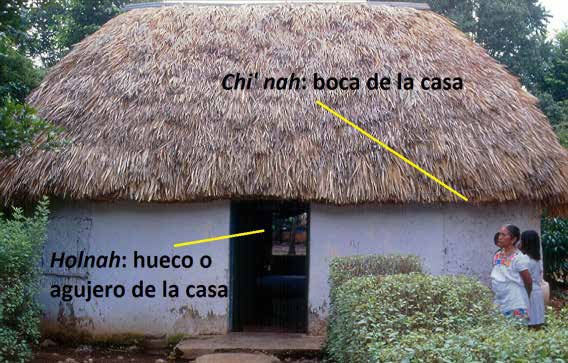

Foto de A. Sánchez Suárez, 2009.

Foto de A. Sánchez Suárez, 2009.

Los mayas no sólo abstrajeron la forma de la vivienda para su arquitectura pública, sino que también fue retomada en el discurso de la ornamentación que decoró las fachadas (Ver Figura 2). En los interiores de los templos, la vivienda maya se hizo presente de diversas maneras. Como fresco en el Templo de los Guerreros en Chichen Itza (actualmente desaparecido). En su exterior, los templos y palacios van a reflejar la importancia de la casa maya. Son diferentes los estilos arquitectónicos; pero en cada uno de ellos se puede ver la presencia de la vivienda, ya sea representada con todas sus características de basamento, muros y cubierta, o como un concepto vital en la forma de representar a los dioses y elementos del universo maya. El estilo Peten, el Rio Bec, Los Chenes, el Puuc, son todos estilos arquitectónicos mayas peninsulares, y, en todos, la casa maya está presente como elemento iconográfico importante: decorando frisos, remates, coronando los accesos a los palacios y templos.

Más aún, fue reinterpretada en la abstracción de su forma para representar a los dioses, siendo ejemplo de lo anterior las fachadas zoomorfas de Los Chenes o la forma ondulante de la serpiente en el Cuadrángulo en Uxmal, donde la ondulación es el enmarcamiento de la cubierta de la casa maya, partiendo por el balo, subiendo a través del toxche’, recorriendo el Ka’ac y descendiendo nuevamente por el toxche’ para terminar en el extremo contrario del balo (Ver Figura 2).

Detalles de la casa maya como los muros de colox che’ también fueron abstraídos por los arquitectos mayas; muestra son los detalles de los muros de los palacios de Sayil, en donde columnillas adosadas al muro con detalles de amarres en los extremos y al centro, fueron labradas para representar el muro de las cocinas o el entramado del bajareque, demostrando con esto que la vivienda maya fue un concepto por excelencia en el diseño arquitectónico maya.

Si la obra cívico religiosa la conceptualiza la casa maya, ¿qué conceptualizó la casa para su creación? Los mayas empiezan la construcción de su casa, como han empezado todo lo que es y ha sido vital a su ser, midiendo con un cordel los cuatro lados y levantando cuatro postes orientados a los cuatro rumbos del cosmos. De acuerdo al Popol Vuh, así empezó Corazón de Cielo: “grande era la descripción y el relato de cómo se acabó de formar todo el cielo y la tierra, cómo fue señalado y el cielo fue medido y se trajo la cuerda para medir y fue extendida en el cielo y en la tierra, en los cuatro ángulos, en los cuatro rincones…”( Popol Vuh, 1976:p.21).

En el Popol Vuh también se menciona otro de los elementos estructurales de la casa maya: el Belcho’. bel: camino y cho’: ratón[1], el camino del ratón. Lugar en el que se guardaron los instrumentos del juego de pelota para que los gemelos no bajaran al inframundo, y mismo sitio en donde el ratón les dice a los gemelos donde encontrarlos (Ver Figura 3).

Ver para todas las traducciones del maya al español: Calepino de Motul, Arzápalo, 1995.

Otro elemento lo representa el ka’aac: “brazo de tortuga”, de: k’ab (brazo) + áak (tortuga). Aquí entra otro personaje en escena: la tortuga (Ver Figura 3).

Para los mayas del período Clásico, la tortuga representa un cerro, una cueva y a la tierra misma en el pensamiento mesoamericano. Y de una tortuga con una hendidura en su caparazón, nació el dios del maíz. No fue infrecuente que los reyes mayas de la antigüedad fueran representados, de pie, sobre un cerro vivo (con boca y ojos) y hendido en la parte superior.

En Palenque, por ejemplo, en el templo de la Cruz Foliada, encontramos al rey K’inich Kan Balam II mostrando su poder, parado sobre un “witz florido”(Shele y Freidel, 1990:Fig.6.12). Un “cerro” que tiene ojos, boca y una hendidura en la parte superior. Así que la casa maya es tortuga-cerro-cueva cósmica.

Este breve recuento no alcanza a cubrir todos los aspectos simbólicos de la vivienda; pero sí da una idea de la gran riqueza simbólica que a lo largo de los siglos se fue plasmando en la casa y en la conciencia de las personas mayas. Prodigiosa memoria histórica de los mayas que por generaciones han guardado los saberes que hacen posible esa rica edificación que el colonialismo interno, simplemente no alcanza a percibir.

Foto de A. Sánchez Suárez, 2001.

La construcción del concepto de pobreza

Poco antes de la llegada de los españoles, las grandes ciudades mayas habían decaído, siendo Mayapán la última ciudad. La población se distribuía en toda la península en pequeñas entidades[1] llamadas en maya Kúuchkabal, y mencionadas como provincias por los europeos. Fue en estas pequeñas provincias en donde la arquitectura habitacional de los mayas perduró en su técnica y forma.

Es a partir de este momento que empieza una etapa diferente para la vivienda maya. El esplendor y la importancia que se manifestó en tiempos pasados en la cultura maya, ahora son minimizados por una visión occidental de colonialismo; sin embargo, la cultura de los pueblos mesoamericanos, el arraigo a sus tradiciones y creencias, la visión de su universo inmerso en la cotidianeidad, mantuvo una constante resistencia. Fueron diversas las causas que originaron la exclusión de la vivienda maya durante este periodo.

La visión colonialista y la ignorancia hacia la sabiduría del pueblo maya, el rechazo y la condenación de todo lo ajeno a las costumbres occidentales, el intento de conquista que para la península de Yucatán duró mucho más tiempo que en otros sitios de Mesoamérica, un patrón de asentamiento totalmente ajeno a los conocimientos renacentistas del siglo XVI y una visión del universo con estrecha vinculación a la naturaleza, provocaron un fuerte choque entre las dos culturas. Los extranjeros, sintiéndose superiores, disminuyeron todo aquello que era propio de la cultura maya, incluyendo su vivienda. Así, la vivienda empieza su proceso de subvaloración, en primera, por ser habitación de los mayas. Ante la minimización de lo maya, los invasores no pudieron ver las bondades de una arquitectura experimentada por siglos y comprobada su eficacia de habitabilidad para un clima como el de la región peninsular de Yucatán.

Extraña a sus costumbres, la vivienda maya fue vista como “humildes chozas esparcidas sin ningún orden”,[2] excluyendo al patrón de asentamiento que no beneficiaba a los españoles para el control de los naturales.

A pesar de la subvaloración que se le asignó a la vivienda, no impidió que se hiciera uso de sus cualidades para las políticas del nuevo gobierno, como lo fue el reordenamiento de los pueblos mayas. En ese momento, la casa maya fue fundamental en el movimiento territorial de las poblaciones y la creación de nuevos poblados, tal y como lo menciona Landa: “que de esta manera pidió el adelantado gente para edificar en Chichén Itza y en breve edificó un pueblo haciendo las casas de madera y la cobertura de ciertas palmas y paja larga, al uso de los indios” (Landa, 1938:p.63). Alejados de su sitio de origen, la casa maya fue el único espacio familiar vinculado a su procedencia, reproduciéndose y adaptándose a los nuevos patrones de asentamiento. Construyeron nuevos espacios habitables reconocibles en su espacialidad y simbolismo.

Su existencia a través de los siguientes siglos estuvo supeditada a la necesidad de vivienda, siendo la casa maya la opción por convicción y por control. No teniendo acceso a otro sistema constructivo, debido a la exclusión; pero también no necesitándolo, el pueblo maya mantuvo el conocimiento y saber guardado en la casa maya por siglos, a pesar de periodos tan agresivos para la cultura maya como lo fue el Porfiriato. Durante este tiempo, nuevamente la casa maya figuró como vivienda esencial para dotar de habitación al gran número de mayas encasillados y esclavizados en las haciendas henequeneras.

Los tiempos y los gobiernos fueron cambiando; pero no la subvaloración hacia la vivienda maya. No obstante, se ha mantenido presente en la región maya peninsular, a diferencia de otros sitios en donde la arquitectura vernácula casi ha desaparecido o ya no continua con su práctica constructiva. Los pueblos mayas siguen manteniendo en pie las viviendas vernáculas, los ancianos siguen valorando las bondades que proporciona la casa maya; no así las nuevas generaciones. El sello de estatus de pobreza ya es muy difícil de borrar, más aún cuando el gobierno lo fomenta a través de sus políticas públicas.

Los programas gubernamentales de apoyo a la vivienda han ignorado o desconocen de los avances en investigación sobre la vivienda vernácula, pues el resultado de los apoyos otorgados refleja acciones en detrimento de la conservación de los valores patrimoniales de la casa maya, en especial los relacionados con las condicionantes climáticas y socioculturales.

Se han realizado intentos de apoyos extraordinarios a la vivienda vernácula con materiales tradicionales, mismos que, a pesar de su acertada propuesta, no han sido subsecuentes. En caso contrario, se pueden encontrar, en el hábitat vernáculo maya de los estados de Campeche y Yucatán, los vestigios de materiales de apoyo a desastres, como láminas de cartón asfaltado y de zinc, que, al no ser compatibles con el sistema constructivo, son inútiles para reparaciones menores en las cubiertas de palma de huano. La utilización de dichos materiales para la construcción de techos no es recurrente, debido a la consabida concentración de calor que ocasionan en un clima como el de la península de Yucatán, decisión acertada por parte de quienes mantienen vigente los conocimientos tradicionales en beneficio de la conservación de la vivienda; más, sin embargo, el no hacer uso de los materiales de apoyo obliga su devolución a las autoridades, por lo que la acción inmediata de los beneficiarios de estos apoyos es la sobreposición de los mismos en la cubierta de palma, frenando de esta forma la función eólica que el material vegetal tiene y que le permite la creación de un micro clima, bondad de la vivienda vernácula (ver Figura 5).

[1] Varios autores han investigado sobre el número de poblaciones mayas existentes en el siglo XVI, dentro de los cuales destacan los estudios de: Roys, Ralph L., The political Geography of Colonial Yucatan Maya, Carnegie Institution of Washington, U.S.A., 1957, pp. 67-77; Gerhard, Peter, La frontera sureste de la Nueva España, UNAM, México, 1986, pp. 23-24; Quesada, Sergio, Pueblos y caciques yucatecos, 1550-1580, Colegio de México, 1993, pp. 38-40.

[2] Gerhard, op. cit. 1991:23; García Preciat, José, 1977, “Historia de la arquitectura”, Enciclopedia Yucatenense, vol. IV, Edición Oficial del Gobierno de Yucatán, México,1977, p. 409.

Foto de A. Sánchez Suárez, 2002.

Foto de A. Sánchez Suárez, 2008.

Realidades como éstas no son las únicas que representan las acciones relacionadas con el apoyo a la vivienda maya. La ayuda para una “vivienda digna” resulta inútil, pues en la construcción de una habitación de materiales industrializados, por ejemplo, losas de vigueta y bovedilla (materiales no perecederos a diferencia de los que utiliza la vivienda vernácula), cuyas dimensiones no son, en nada, similares a las estructuras de la casa maya, y que, por consiguiente, el diseño bioclimático es simplemente inexistente, dando como resultado el uso de estas habitaciones como bodega. Dicha propuesta de vivienda, si es que se le puede llamar así, ignora la sabiduría ancestral que por siglos ha perfeccionado el pueblo maya con base en la experimentación y la selección (ver Figura 6).

El deterioro de la arquitectura vernácula, por medio de los programas gubernamentales de vivienda, se ve impulsado por la situación de la globalización económica en la que se cuantifica sólo lo industrializado, dejando olvidada las actividades tecnológicas de autoconsumo que se abastecen de los materiales de su medio natural, caso específico de la existencia de la arquitectura vernácula y que por consiguiente no es tomada en cuenta dentro de la economía en los gastos del gobierno.

Aunado a lo anterior, está el programa “ vivienda rural”, que ofertan tanto el fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el cual considera a la palma como material precario para la construcción de vivienda, y, por consiguiente, un elemento que favorece una mala “calidad de vida”.

Otros programas vinculados a becas de educación y de apoyo a familias de escasos recursos, tienen como índice de pobreza a la vivienda maya. Lo anterior no quiere decir que todos los mayas tengan solvencia económica, su misma situación de exclusión los mantiene en la pobreza; pero aquellos que han logrado superar esta gran brecha, mantienen la vivienda vernácula sólo para ser encuestados y recibir apoyos, realidad que indica el concepto con que se conserva la casa maya.

Asimismo, las causas de abandono o afectación del medio ambiente natural ocasionan daño colateral, si no es que directo, a la vivienda maya, aunado a los causados por el hombre, impulsados por una poca valoración hacia esta arquitectura en la sociedad tanto cultural, como política, y, ahora también, por parte de sus mismos habitantes.

Conclusión

Receptáculo de la memoria, el patrimonio cultural del pueblo maya encierra los valores simbólicos de su identidad cultural, que nos ayuda a comprender a los otros y a nosotros mismos. La labor de conservación de este patrimonio cultural no sólo debe estar vinculada a las manifestaciones sociales materiales, como lo es la vivienda y el solar, sino que se debe encaminar también a la protección de las manifestaciones intangibles, como son el conjunto de símbolos, valores, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación, organización social, rituales, saberes relacionados con la naturaleza y el universo de la cultura maya.

La arquitectura vernácula de la península de Yucatán se constituye con manifestaciones inmateriales y materiales, que conllevan los valores históricos (tradición milenaria), científicos (tecnología tradicional de diseño bioclimático), etnológicos y antropológicos (usos y costumbres). Aunando a lo anterior, se encuentra la tecnología tradicional constructiva, con la acertada integración a su medio natural, también diverso y rico de nuestro territorio nacional, y del cual se sustenta para su edificación, y que hoy día enfrenta conflictos en el uso tradicional del medio natural que ha sido declarado zona de preservación ecológica, y que penalizan las prácticas milenarias y afectan al mantenimiento de la arquitectura vernácula.

La pluralidad de las expresiones culturales de nuestro patrimonio, ha permitido la existencia y permanencia de la sabiduría tradicional constructiva, como un recurso básico para la continuidad de las identidades de los pueblos, en un contexto que no puede ignorar el fenómeno mundial de la globalización.

El conocimiento de su medio natural ha sido pilar de preservación de la identidad de las poblaciones mayas yucatecas. La explotación de los recursos naturales para la construcción de viviendas, no está siendo considerada por los diferentes gobiernos dentro de las nuevas tendencias de conservación del medio ambiente como una actividad cultural, sino como agentes de deterioro climático. Al igual que los recursos naturales, se mantienen vigentes los valores culturales mayas. Es también la propia cultura maya, en una reciprocidad, la que mantiene vivos los recursos naturales, gracias a sus características de valoración del conocimiento de lo que son y los identifica.

La lucha por la preservación del hábitat vernáculo está supeditada a la preservación de su medio natural; esta vinculación amplía el marco de referencia en torno a la vivienda vernácula y la construcción de simbólica.

Esta lucha también involucra la explotación de los recursos naturales para estructuras turísticas que compiten de forma desigual, ocasionando incremento en costos y la cada vez más lejana zona de bancos de materiales.

El conocimiento del sistema constructivo, dependiente de los recursos naturales, es de vital importancia. Para la arquitectura vernácula ésta tecnología es uno de los pilares de su subsistencia, heredada de generación en generación, que aún no se aprende ni en los libros ni en las aulas; se enseña en la práctica y en la tradición de la labor familiar para proporcionar de vivienda a las nuevas familias de los hijos que comparten el espacio vital del solar, así como para el mantenimiento constante de las viviendas ya construidas.

Bibliografía

Arzápalo Marín, Ramón, Calepino de Motul: diccionario maya-español, UNAM, México, 1995.

“Carta del patrimonio vernáculo”, en Monumentos y sitios V, Vernacular Architecture, ICOMOS, 2002.

García Preciat, José, “Historia de la arquitectura”, Enciclopedia Yucatenense, tomo IV, edición oficial del gobierno de Yucatán, México, 1977.

Gerhard, Peter, La frontera sureste de la Nueva España, Princeton University: 1979, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1ª Ed., México D. F., 1986.

Gerhardt, J. Cartwrigth y Normand Hammond, “The community of Cuello: the ceremonial core”, Cuello: an early Maya community in Belize, pp. 98-117, N. Hammond (ed.) Cambridge [Reino Unido]: Cambridge University Press, 1991.

Landa, Diego de, Relación de las Cosas de Yucatán, Editorial Yucateca, Rosado y Ontiveros, Mérida Yucatán, 1938.

López Cogollado, Diego, Historia de Yucatán, Editorial Academia Literaria, México, D.F., 1957.

López Morales, Francisco J., Arquitectura vernácula en México, Editorial Trillas, México, 1987.

Prieto, Valeria (coord.), Vivienda campesina en México, Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, México, 1987.

Quesada, Sergio, Pueblos y caciques yucatecos, 1550-1580, Colegio de México, Centro de Estudios históricos, 1993.

Recinos, Adrián (traductor), Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché, Fondo de Cultura Económica, México, 1979.

Roys, Ralph L., The political Geography of Colonial Yucatan Maya, Carnegie Institution of Washington, publication 613, Washington, D. C., U.S.A., 1957.

Sánchez Suárez, Aurelio, “La arquitectura vernácula del Camino Real, Campeche. Sus características”, publicado en el Anuario de Estudios Arquitectónicos 2001, historia conservación y crítica, de la Universidad Autónoma Metropolitana, 2001.

“La casa maya contemporánea. Usos, costumbres y configuración espacial”, en Península, Vol. I, no. 2, UACSHUM, UNAM, México, 2006, pp. 81-105.

Schele Linda, Freidel, Forest of Kings: The Untold Story of the Ancient Maya, Quill and Morrow, New York, 1990.

Schele, Linda, Peter Mathews, The Code of Kings. The Languages of Seven Sacred Maya Temples and Tombs, Scribner, New York, 1998.

Tedlock, Dennis (translator), Popol Vuh: The Definitive Edition of the Mayan Book of the Dawn of Life and the Gories of the Gods and Kings, Simon and Schuster, New York, 1985.

Thompson, John Eric Sidney, Historia y religión de los Mayas, trad. Félix Blanco, rev. Arturo Gómez, 3ª ed., Siglo Veintiuno, México, 1979.

Villalobos, Alejandro, “Nada de falso: sistemas abovedados en la arquitectura de las tierras bajas mayas”, memoria digital del 52° Congreso Internacional de Americanistas, Universidad de Sevilla, España, 2006.

Gremium® | Editorial Restauro Compas y Canto® | ISSN 2007-8773 | volumen 1 | número 2 | Julio – Diciembre 2014 | pp. 39-50 | www.editorialrestauro.com.mx | contacto@editorialrestauro.com.mx